英語と日本語は、主語と述語の位置が全く違う!!!!!

英語と日本語の最大の違いを言語学的に考察!主語と述語を最初に持ってきた方がいいというのは本当か?

・世界一周の旅で英語を多用し、日本語との違いを考えた

・日本語における主語と述語の関係

・英語における主語と述語(動詞)の関係

・日本語のように主語と述語を遠ざけることにより心の豊かな情緒が生まれる

・みずいろてすとの言語学的考察記事一覧

・自作詩「主語と述語」

目次

・世界一周の旅で英語を多用し、日本語との違いを考えた

ぼくは医者の仕事を一旦辞めて、世界一周の旅に出た。これまでに台湾一周、インドネシア横断、シベリア鉄道〜ヨーロッパ周遊の旅、南欧〜スペイン巡礼の旅、東南アジア周遊〜中国大陸南部横断、日本一周など様々な旅を経験してきた。

世界を旅するに当たって重要なのは言語の問題だ。もちろん海外では日本語が通じないので、ずっと英語で会話することになる。世界一周の旅をしているとそもそも英語が使えないとほとんど何もできないので、生きていくために英語の能力が必要となる。

先日は世界中の旅で英語を使ってきて気づいた、英語では絶対に話し相手のことを「you」と呼ぶが、日本語では滅多に相手のことを「あなた」などとは呼ばない、むしろ相手を「あなた」なんて呼んだら日本語では結構失礼に当たるという、英語と日本語の文化的に違いについて考察した。

しかしそれよりももっと大きな言語学的、文法的な英語と日本語の違いは、やはり主語と述語の位置ではないだろうか。

・日本語における主語と述語の関係

主語と述語とは、その文章の最も重要な核となる部分だ。「〜が」や「〜は」というその文章の主人公を示すための部分を主語、「〜した」や「〜だ」など結局どうなったかを表した部分が述語だ。例を見てみよう。

「太郎が1時に公園で次郎と散歩した。」

この文章では「太郎が」が主語、「散歩した」が述語だ。主語と述語というのはその文章の中で最も大切なものは何なのか、その文章の中で最も言いたい重要事項は何なのか、その文章の中で除去できないほどに本質的な核心部分はどこなのかを表現している。「太郎が1時に公園で次郎と散歩した。」という長々とした文章の中で究極的に重要なことだけを簡潔に述べよと言われたならば、その答えは「太郎が散歩した。(主語+述語)」ということなのだ。

「1時に」も「公園で」も「次郎と」も、そんなに重要ではない省略可能な部分なのだ。確かに「1時に」と付け加えることで時間帯を、「公園で」と付け加えることで場所を、「次郎と」と付け加えることで状況を説明し、文章を豊かに彩る役割を担っているが、では究極的に重要な部分だけを教えてくれ、結局はこの文章で何が言いたいのかと詰問されれば、「1時に」も「公園で」も「次郎と」も不要な部分となり、最終的には「太郎が散歩した。」という主語+述語部分だけが残る。

この文章は「太郎が散歩した。」というシンプルな文章を根幹として、そこに「1時に」とか「公園で」とか「次郎と」という言葉の飾りを付け加えただけに過ぎないのだ。

・英語における主語と述語(動詞)の関係

しかし英語の文章の場合はこのような言葉の並びをとらないだろう。「太郎が1時に公園で次郎と散歩した。」という日本語を英語に翻訳すると以下のようになる。

”Taro walked in the park with Jiro at 1 o’clock.”

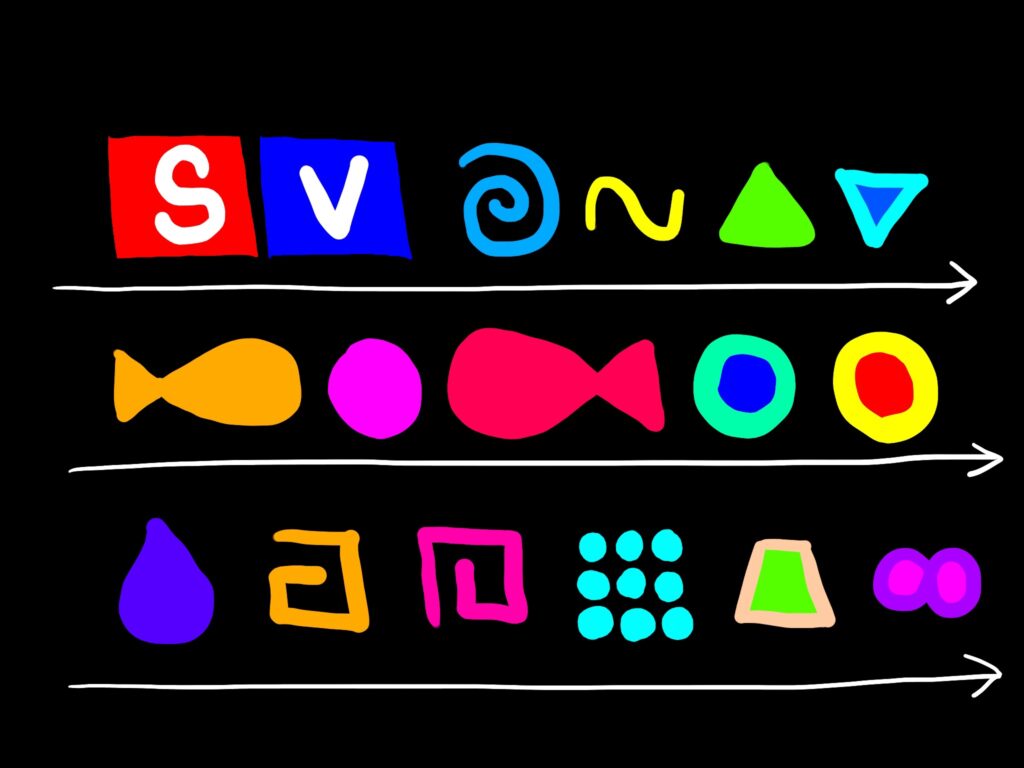

英語というのは率直な言語だ。まずその文章で最も重要な主語(Taro)+述語(walked)の部分を文章の一番前に並べ立て、その後で省略可能な特に重要ではない飾りのような言葉たち(in the park,with Jiro,at 1 o’clock)を付け加えるのだ。英語の文系は全部で5つあり

第1文型 SV

第2文型 SVC

第3文型 SVO

第4文型 SVOO

第5文型 SVOC

といずれもSV(主語+述語)が最も前に来ると文法的に決まっている。確かにその文章の中で最も重要な除去できない根幹となる部分なのだから、その部分がはっきりとわかりやすいように、見落とさないように、主語+述語を最も目立つ最初の位置に配置することは非常に合理的だし適切な判断だと言えるだろう。

それに比べて日本語の場合は「太郎が1時に公園で次郎と散歩した。」のように、主語(太郎が)と述語(散歩した)との間に数々の省略可能な飾りの言葉たち(1時に、公園で、次郎と)が邪魔をして入り込んでしまっている。この文章で本当に言いたい「太郎が散歩した。」という形は文章上では実現せず、主語と述語を引き裂いてでも割り込んでくる飾りの言葉たちのせいで、主語と述語がものすごく遠い位置に離されてしまっている。これでは日本語の文章において主語と述語を見極めにくいだろう。

単刀直入に言うと、英語の場合は主語と述語がきちんとくっついて文章の前に必ずわかりやすく配置されているのに対して、日本語の場合は主語と述語がバラバラに引き裂かれ大抵文章の最初と最後の辺りに遠く距離を隔てて存在しているような有様である。英語では主語と述語(動詞)をすぐに発見できるが、日本語では主語と述語が見つけにくいのはこのような文法的原因があるのではないだろうか。

・日本語のように主語と述語を遠ざけることにより心の豊かな情緒が生まれる

では英語のように主語と述語をくっつけてわかりやすく文章の最初の方に持ってくるような合理的で率直な言語の方が、人間の使う言語としてふさわしく優れているのかと言われれば、ぼくはそうとも限らないと感じる。確かに主語と述語をくっつけて一番前に出しておいてくれれば、ぼくたちは使いやすいし、わかりやすいし、相手の意図を汲み取ることも容易い。最も大事なことを最初に全部言い切ってしまうという言語システムは潔いし、爽やかだし、速やかで手っ取り早い。しかしその一方でぼくは英語の合理的な潔さが、なんだか淡白な味気ないものに感じる。なんというか、大事なことを急いで最初に出してしまうことによって、その文章の中に”情緒”が欠けてしまうのではないだろうか。例えば英語の会話で

”Taro talked with Hanako last night.”

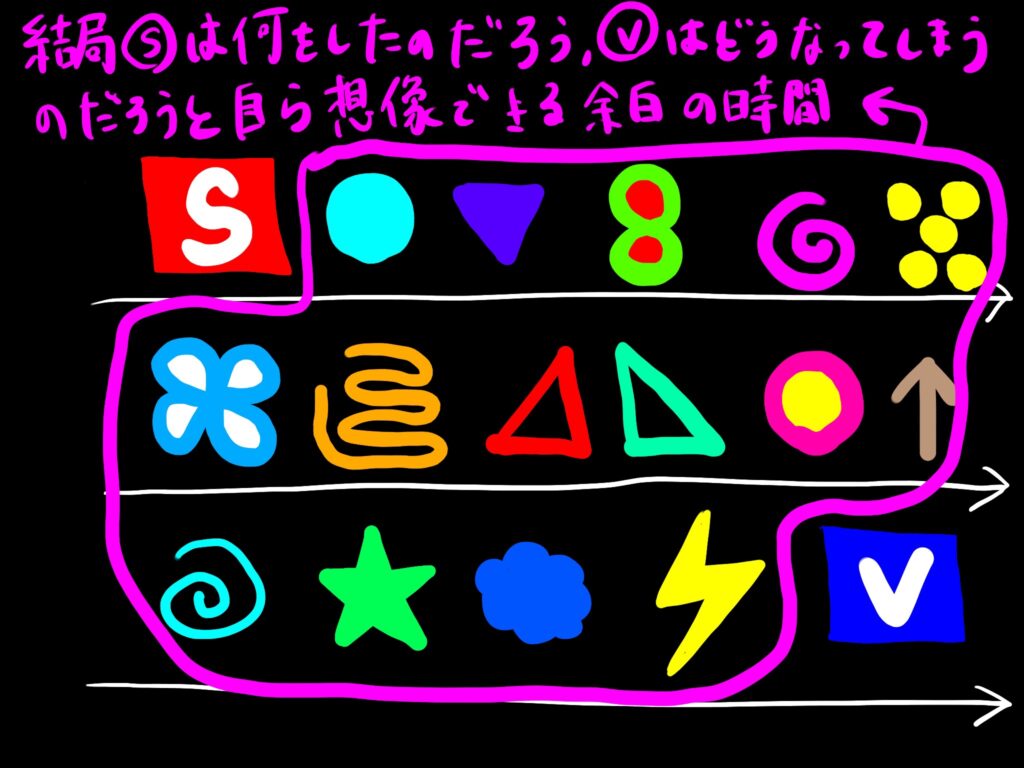

と言われれば、太郎が花子とおしゃべりしたということが、最初の最初でわかってしまう。しかし日本語の会話で「太郎が昨日の夜、花子と…」と文章を続けていったとしても、太郎が花子と昨日の夜何をしたのか、会話の最後を聞き終わるまでわからない。つまり最も重要な述語の、何をしたかの部分が最後の最後まで明かされないのだ。これって結構楽しい仕組みではないだろうか。

最初に主語+述語という文章における最も大事な部分を英語のように明かさずに、主語と最初に述語を最後にわけて「太郎が昨日の夜、花子と…」と徐々に結末が明かされそうになる過程に、そこはかとない期待や不安、情緒を感じないだろか。「太郎が昨日の夜、花子と…」と会話が続いている間でも、ぼくたちは太郎が花子と何をしたのか、想像したり予想したりすることができる。もしかしたら太郎が花子と昨日の夜に夕食をとったのかもしれないし、お散歩したのかもしれないし、ゲームしたのかもしれないし、キスしたのかもしれないし、エッチなことをしたのかもしれない。結末(述語)が最後の最後まで明かされない分、その主語と述語の間の修飾語の部分で、あれこれ自分の感性を駆使して想像し、主語と述語の間の余白を楽しむことができる。この主語と述語の間の余白こそが、日本人の情緒や想像力を育てあげているのではないだろうか。

合理的に生きるために大切なことをまず最初に言い切ってしまえというのは、確かに理解できるし賢明なシステムだろう。しかし合理的になろうとすればするほど、手っ取り早く進めようとすればするほど、とっとと終わらせてしまおうとすればするほど、ぼくたちは人生の情緒に必要な”余白”というものを奪われ、想像力の翼をもぎ取られ、豊かな人生を送れなくなってしまうのではないだろうか。ぼくは主語と述語の間に邪魔者がたくさん入り込む、まどろっこしい日本語という言語の使い手であることを誇りに思うし、日本に生まれてよかったと感じる。美しき人生にとって最も重要なことは、効率ではなく余白の情緒ではないだろうか。

・みずいろてすとの言語学的考察記事一覧

・自作詩「主語と述語」

主語と述語をさがすのが好きだった

長く連ねられた言葉たちの中で

必要のない連体修飾語や連用修飾語を

悉く削ぎ落として

最後に残るほんの些細な2文節を

見極めることが楽しかった

複雑に見えるような

言葉たちの世界の中で

本当に大切なものは

ほんの少ししかない

そこにあるのは

純度の高い心の正体

余計なものばかりがつきまとい

人は惑い、乱れ始める

そのようにして

人の世を見るようになった

主語と述語をさがすように

人の世の中を生き延びた

複雑だと人々は嘆いていた

混乱していると人々はうなだれた

ぼくにはそうは見えなかった

本当に大切なものが見えていたから

削ぎ落とすためのナイフを

与えられずに生きる人々

光のない暗黒の道を

導もなく歩き続けている

必要のないものばかりを

人々は掴んでいた

光でないものを光だと

信じ込んで道を外した

何もないものを掴み取り

喜びながら崖から落ちた

虚栄や 部品や 不毛を

大切に握りしめて死んでいた

この世界の主語と述語を

見極めさえしたならば

愚かなもののけになる前に

真理の道を訪れられたものを